**[uktagh] (Ük-tagh) в стране

**[uktagh] (Ük-tagh) в стране Hudud al-Alam. The Regions of the World. A Persian Geography 372 A H. — 982 A. D./Tr. and expl. by V. Minorsky

§ 18. Рассказ о стране кимаков (Kimak) и ее городах

К востоку от этой страны живет племя (jinsi) хырхызов; к югу от нее - реки Артуш (Artush) [sic] и Итиль (Atil); к западу от нее некоторые из хифчахов (Khifchakh) и некоторые из Северных Ненаселенных Земель (virani-yi shamal); север ее расположен в тех северных местностях, где люди не могут жить. В этой стране есть только один город, но много племен (qabila). Эти люди живут в жилищах из войлока и, как летом, так и зимой скитаются по пастбищам (giya-khwar), водам и лугам (marghazar). Товары их - черные куницы (samur) и овцы. Пища их

100

летом - молоко, а зимой - мясные припасы (английский текст - reserved meat - букв. "консервированное мясо", **наверное вяленое мясо) (gusht-i qadid). Когда между ними и гузами мир, зимою они направляются к (ba-bar) гузам. Властитель кимаков называется хакан. У него есть одиннадцать наместников ('amil) внутри страны кимаков, и владения/поместья (a'mal) (**т.е. подвластные этим наместникам земли, в английском тексте - fiefs) передаются детям наместников по наследству.

1. ANDAR AZ KHIFCHAQ ("Cis-Khifchaqia" ?), [1] страна (nahiyat) кимаков, жители которой напоминают гузов некоторыми (своими) обычаями.

2. Q.RQ.RKHAN, еще один удел (**в английском тексте - district) кимаков, жители которого имеют обычаи хыркызов.

3. Y.GHSUN YASU, еще один удел (district) кимаков, между реками Atil и Иртыш [sic], который обладает более приятными людьми и лучшим благоустройством (mardumani bishtar ba-ni'mat va kari sakhtatar daradh).

4. NAMAKIYA, город в Кимаке (**в английском тексте - in Kimak, без артикля, т.е. не как этноним, а как название области), который является местопребыванием Хакана (Khaqan) в летнее время. Между этим городом и Таразом (Taraz) (написано: T.rar) расстояние восемьдесят дней для всадника, **при спешном передвижении/передвигающегося на скорости (ba-shitab) (**английский текст - at speed).

5. DIH-I CHUB, селение на берегу реки. Летом в нем (собирается) много людей.

1. Арабским эквивалентом было бы ma dun Kh. [Возможно, "Внутренние кифчаки"?].

Комментарии к §§ 18-22. Северо-западные тюрки.

После описания юго-восточных тюрков, автор приступает к ряду более северных племен. Он следует от востока к западу, выделяя особым образом, §§ 20-22, Уральский регион. Эта система объясняет некоторые важные моменты в нашем тексте (см. § 22).

(304)

§ 18. Кимаки.

Marquart, Streifzüge, 79, 340; Marquart, Komanen, 89-113, 171-2, 205, and passim; Barthold, Kimäk в El; В.П. Семенов (издатель), Киргизский край, СПб., 1903, с Картой (том .xviii о России. Полное географическое описание). [Marquart, Die Iki Imäk, в Ostas. Zeit., 1920, viii, 293-6.]

Легенда, которую приводит Гардизи, 82-3, показывает, что кимаки считались отделившимися от татар. Эпонимы изначальных семи кланов были: Imi, Imak, Tatar, Bayandur, Khifchaq, *Nilqaz,[3] и

3. Вместо L.niqas; клан Nilqaz до сих пор известен у Shah-sevän(-ов) Савы (Sawa); см. Minorsky, Sawa в EI.

305

Ajlad (?). Наш источник, похоже, предполагает, что у этого племени было одиннадцать подразделений. [1] Название Kimak (следует произносить Kimäk), согласно Маркварту, представляет собой сокращенное Iki-Imäk "два Imäk(-а)" (вероятно, указание на первые два клана федерации). Кашгари племя Kimäk уже неизвестно, он знает лишь Yamak (*Yimäk), о котором он говорит, iii, 22, что "у нас их (рассматривают как) кифчаков (Qifchaq), но кифчакские тюрки считают себя отдельной группой (hizb)"; это утверждение показывает, что процесс перегруппирования остатков кимакской федерации уже завершился, и произошел он под руководством нового влиятельного племени, кипчаков (§21).

Установить территорию кимаков - задача непростая. Запутанность и расплывчатость наших источников может отражать какие-то исторические перемещения местонахождения этого племени или же сезонные миграции его кланов от зимних стоянок (qıshlaq) к летним пастбищам (yaylaq), ср. Marquart, Komanen, 162 и 101. Главная географическая ошибка нашего автора и Гардизи заключалась в незнании нижнего течения Иртыша, который они предполагали впадающим в Волгу в области, где левые притоки первого и левые притоки последней практически сходятся наподобие ласточкина хвоста. Соответственно считалось, что Ишим, также протекающий внутри предполагаемой излучины Иртыша, течет в западном направлении и, смешавшись с некоторыми другими реками, стекает в северо-восточную часть Каспийского моря. Наконец, возможно, Гардизи, который является нашим главным источником относительно пути к кимакам, свел воедино несколько вариантов маршрута.

Что касается границ, то наш источник утверждает, что восточными

соседями кимаков были хырхызы (подтверждается в § 14), тогда как Ауфи (см.

примечание к § 14), указывает местонахождение кимаков к северу от хырхызов.

Фактически, с кимаков наш автор начинает описание самого северного пояса

тюркских племен: кимаки, гузы, печенеги, хифчахи и маджгари

(Majghari), и нам еще предстоит увидеть сколь важные выводы

следуют из этого распределения в отношении определения местонахождения маджгари

(§ 22). Тот факт, что "Artush" и "Atil" помещены к югу от кимаков,

означает лишь то, что они жили за этими реками. [Кроме того, ![]() **[at.l] в этом месте может быть всего лишь неправильно понятым

**[at.l] в этом месте может быть всего лишь неправильно понятым

![]() **[r.s]/[as.s]] [2] Направление на хифчахов и Северные земли, те и

другие помещены "к западу от кимаков", следует принять за северо-запад. Похоже,

все указывает на то, что основная территория кимаков располагалась в Западной

Сибири, к северу от Иртыша, скажем, вплоть до Оби. [3] Гардизи утверждает, что

область кимаков очень холодная, и что зимой они уводят своих лошадей в место

**[r.s]/[as.s]] [2] Направление на хифчахов и Северные земли, те и

другие помещены "к западу от кимаков", следует принять за северо-запад. Похоже,

все указывает на то, что основная территория кимаков располагалась в Западной

Сибири, к северу от Иртыша, скажем, вплоть до Оби. [3] Гардизи утверждает, что

область кимаков очень холодная, и что зимой они уводят своих лошадей в место

**[uktagh] (Ük-tagh) в стране

**[uktagh] (Ük-tagh) в стране ![]() **['raq] (возможно

**['raq] (возможно![]() **[aghraq], ср. примечание к § 12, l7.). С другой стороны (§ 5,

19.) утверждается, что некая гора, по-видимому Урал, простирается "между концом

границы русов и

**[aghraq], ср. примечание к § 12, l7.). С другой стороны (§ 5,

19.) утверждается, что некая гора, по-видимому Урал, простирается "между концом

границы русов и

1. Или двенадцать, если у хакана был еще собственный клан.

2. Однако см. примечание к § 6, 43. по поводу того, что Волга берет начало на Алтае (!).

3. На карте Кашгари реки (с юга на север)

Ila, Art.sh, река без названия и Y.mar показаны

впадающими в озеро. Y.mak (Yimäk - клан наших кимаков(Kimäk))

показан на левом берегу Art.sh, а J.m.l и Qay - на реке без

названия. ![]() **[y.mar]

*Yumar = Обь, ср. Бартольд, Vorlesungen 96.

**[y.mar]

*Yumar = Обь, ср. Бартольд, Vorlesungen 96.

306

началом границы кимаков", что, по-видимому, означает, что два народа примыкали к противоположным сторонам хребта, не являясь непосредственными соседями друг друга. Это может указывать на то, что кимаки (или по крайней мере их хифчахская ветвь, § 21) распространились в какой-то период до южной части Урала. Набеги кимаков затрагивали и того большее пространство, поскольку, как упоминается в § 12, 10., J.mlikath в стране тогузгузов был подвержен их нападениям.

В § 6, 42. Artush описан протекающим между гузами и кимаками, но в § 18 гузы не упомянуты в числе ближайших соседей кимаков, хотя те, как утверждается, посещают страну гузов зимой. Эту последнюю подробность может пояснить Мукаддаси (Maqdizi), 274, у которого при перечислении владений зависимых от Исфиджаба (§ 25, 84.) утверждается, что Сауран (Sauran) (= § 25, 90. Sabran) был пограничной заставой (thaghr) против гуззов (Ghuzz) и кимаков, а Sh.ghl.jan - пограничной застaвой в направлении к кимакам. Согласно этим указаниям, во второй половине десятого века область вдоль правого берега Сырдарьи (Jaxartes) также граничила с территорией кимаков.

Переходя к дорогам, ведущим к кимакам, в первую очередь следует

отметить указание более ранних Ибн Хордадбеха, 28, и Кудама, 209, которые делают

Тараз (§ 25, 93.) отправной точкой пути к резиденции владыки кимаков.

Местонахождение первой стоянки на этой дороге ( **[kuyk.t], или

**[kuyk.t], или ![]() **[kwak.t]), а соответственно и начальное направление

пути, по-прежнему неясны, но Кудама, 20510 и 26216, утверждает определенно,

что по левую сторону, i.e. к северу от дороги

Taraz - Kulan

расположена песчаная пустыня, которая простирается до территории кимаков. Тот

факт, что путешественник, прежде чем выступить из

*Kuvekat(-а), должен был набрать запасов еды (Ибн Хордадбех) на 80-дневное путешествие, также предполагает северное направления

через степи. В любом случае, дорога к кимакам проходила совершенно отдельно от

дороги, соединявшей Тараз с Семиречьем, см. примечания к §§ 15-17 и § 25, 93.

Маршруты Мис'ара ибн ал-Мухалхила (Mis'ar b. Muhalhil), Marquart, Streifzüge,

79, и Идриси, Marquart, Komanen, 111-12, весьма запутаны и практической

помощи оказать не могут. Единственное подробное описание пути к кимакам имеется

у Гардизи, 83. Оно начинается из совершенно другой точки (примерно 850 км к

северо-западу от Тараза в направлении перелета ворон) и его участки

последовательно следующие:

**[kwak.t]), а соответственно и начальное направление

пути, по-прежнему неясны, но Кудама, 20510 и 26216, утверждает определенно,

что по левую сторону, i.e. к северу от дороги

Taraz - Kulan

расположена песчаная пустыня, которая простирается до территории кимаков. Тот

факт, что путешественник, прежде чем выступить из

*Kuvekat(-а), должен был набрать запасов еды (Ибн Хордадбех) на 80-дневное путешествие, также предполагает северное направления

через степи. В любом случае, дорога к кимакам проходила совершенно отдельно от

дороги, соединявшей Тараз с Семиречьем, см. примечания к §§ 15-17 и § 25, 93.

Маршруты Мис'ара ибн ал-Мухалхила (Mis'ar b. Muhalhil), Marquart, Streifzüge,

79, и Идриси, Marquart, Komanen, 111-12, весьма запутаны и практической

помощи оказать не могут. Единственное подробное описание пути к кимакам имеется

у Гардизи, 83. Оно начинается из совершенно другой точки (примерно 850 км к

северо-западу от Тараза в направлении перелета ворон) и его участки

последовательно следующие:

a. от Parab(-а) (написано

![]() **[bara ab] /**Фараб/, ср. § 25, 88.) до дих-и нау (Dih-i Nau)

(§ 26, 29.) ;

**[bara ab] /**Фараб/, ср. § 25, 88.) до дих-и нау (Dih-i Nau)

(§ 26, 29.) ;

b. пересекаются река и пески, именуемые ![]() **[u(d?)uq.m.n] (или

**[u(d?)uq.m.n] (или ![]() **[uluq.m.n] /**Уюкман(?)/);

**[uluq.m.n] /**Уюкман(?)/);

c. пересекается река ![]() **[s.quq] (или

**[s.quq] (или ![]() **[s.fuq]) /**Сокук/ за

которой начинаются солончаки (cр. § 7, 81.)

(**наверное, правильно - § 7, 18.), продолжающиеся до

K.ndav.r-taghi /**горы Кендыр-тагы/ (§ 5,

12.)

**[s.fuq]) /**Сокук/ за

которой начинаются солончаки (cр. § 7, 81.)

(**наверное, правильно - § 7, 18.), продолжающиеся до

K.ndav.r-taghi /**горы Кендыр-тагы/ (§ 5,

12.)

d. лесистые берега "той же самой" реки (S.quq) продолжаются до истока реки, берущей начало от большой горы K.ndav.r;

e. от этой горы дорога 5 дней идет вниз по лесам к реке ![]() ** [as.s] /**Асус/ (§ 6, 41.), воды которой черны, и которая течет с востока к

Табаристанскому (Каспийскому) морю;

** [as.s] /**Асус/ (§ 6, 41.), воды которой черны, и которая течет с востока к

Табаристанскому (Каспийскому) морю;

f. от Асуса (Asus) к следующей реке ![]() **[art.sh] (§ 6, 42.), где начинается граница кимаков. Это большая река и

воды ее черны.

**[art.sh] (§ 6, 42.), где начинается граница кимаков. Это большая река и

воды ее черны.

Marquart, Komanen, 205, принимает ![]() **[s.quq] за Сары-су, которая течет с

**[s.quq] за Сары-су, которая течет с

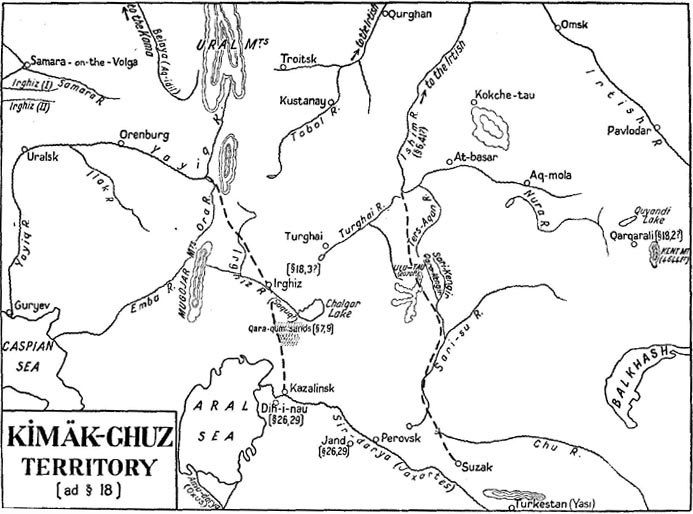

Карта VII. Территория кимаков - гузов.

308

севера на юг и исчезает в песках к северо-востоку от города

Перовск; он отождествляет *Kundavar с Улу-тау (Ulu-tau), а ![]() **[as.s] с Ишимом *

**[as.s] с Ишимом *![]() **[ishim] и

в конце концов прослеживает дорогу к Иртышу

**[ishim] и

в конце концов прослеживает дорогу к Иртышу ![]() **[art.sh] в направлении Павлодара. Это весьма остроумное предположение.

Отождествление K.ndav.r (возможно *Känd-ür вместо

Kändür) с (**горным массивом) Улу-тау (Ulu-tau - "Большая гора",

ср. § 5, 12.), являющимся заметным естественным ориентиром (2 070 футов),

представляется весьма соблазнительным. Кроме того, названия двух истоков Сары-су,

берущих начало у этих гор: Сары-Кенгир (Sarı-Kängir) и Кара-Кенгир (Qara-Kängir) имеют

отдаленное сходство с *Kändür.[1] В прочем, следует помнить о том факте, что

начальной точкой данного маршрута у Гардизи является Dih-i Nau = Yängi-känd =

Qaryat al-haditha, располагавшийся в окрестностях современного

Казалинска, примерно на 280 км ниже Перовска по течению (**Сырдарьи)!

Чтобы добраться до Сары-су не было никакой необходимости спускаться по Сырдарье

почти к самому ее устью. Если мы примем отправную точку Гардизи, то скорее всего

нам следует отслеживать путь в северном направлении от Казалинска, приняв первую

реку (b) за Иргиз, а *Suquq (c) - за Тургай (Turghay); [2] после

пересечения последней реки дорога следует ее западным (правым) берегом к ее

истоку; K.ndav.r будет представлять собой водораздел между Тургаем

и левой излучиной Ишима, где две реки подходят совсем близко друг к другу; за

Ишимом дорога, вероятно, продолжая следовать по течению реки, достигает

Иртыша. Это альтернативное предположение имеет существенный недостаток,

который заключается в том, что водораздел Тургая и Ишима образован весьма незначительными

высотами (северными отрогами Улу-тау), и я не знаю как примирить это с

данными Гардизи, если только не предположить, что он в своем описании каким-то

образом объединил сведения о двух разных дорогах к кимакам. Как быто ни было, при нынешнем

состоянии наших знаний, не следует так легко жертвовать отождествлением

K.ndav.r - Улу-тау. [3]

**[art.sh] в направлении Павлодара. Это весьма остроумное предположение.

Отождествление K.ndav.r (возможно *Känd-ür вместо

Kändür) с (**горным массивом) Улу-тау (Ulu-tau - "Большая гора",

ср. § 5, 12.), являющимся заметным естественным ориентиром (2 070 футов),

представляется весьма соблазнительным. Кроме того, названия двух истоков Сары-су,

берущих начало у этих гор: Сары-Кенгир (Sarı-Kängir) и Кара-Кенгир (Qara-Kängir) имеют

отдаленное сходство с *Kändür.[1] В прочем, следует помнить о том факте, что

начальной точкой данного маршрута у Гардизи является Dih-i Nau = Yängi-känd =

Qaryat al-haditha, располагавшийся в окрестностях современного

Казалинска, примерно на 280 км ниже Перовска по течению (**Сырдарьи)!

Чтобы добраться до Сары-су не было никакой необходимости спускаться по Сырдарье

почти к самому ее устью. Если мы примем отправную точку Гардизи, то скорее всего

нам следует отслеживать путь в северном направлении от Казалинска, приняв первую

реку (b) за Иргиз, а *Suquq (c) - за Тургай (Turghay); [2] после

пересечения последней реки дорога следует ее западным (правым) берегом к ее

истоку; K.ndav.r будет представлять собой водораздел между Тургаем

и левой излучиной Ишима, где две реки подходят совсем близко друг к другу; за

Ишимом дорога, вероятно, продолжая следовать по течению реки, достигает

Иртыша. Это альтернативное предположение имеет существенный недостаток,

который заключается в том, что водораздел Тургая и Ишима образован весьма незначительными

высотами (северными отрогами Улу-тау), и я не знаю как примирить это с

данными Гардизи, если только не предположить, что он в своем описании каким-то

образом объединил сведения о двух разных дорогах к кимакам. Как быто ни было, при нынешнем

состоянии наших знаний, не следует так легко жертвовать отождествлением

K.ndav.r - Улу-тау. [3]

До сих пор мы придерживались предположения, что ![]() **[art.sh] соответствует Иртышу, вопреки описанию течения Асуса (Asus) у

Гардизи, а также

**[art.sh] соответствует Иртышу, вопреки описанию течения Асуса (Asus) у

Гардизи, а также ![]() **[r.s] и

**[r.s] и ![]() **[art.sh] у нашего автора, который представляет эти реки

**[art.sh] у нашего автора, который представляет эти реки

1. V.s., примечание к § 5, 12. Возле Каркаралы (Qarqarali) (§ 18, 2) имеется пик Кент (Kend) (4,644 футов), но поместить Каракаралы на нашем пути затруднительно. [Относительно K.ndav.r v.i., стр. 324, а также русскую и грузинскую фамилию Кандауров]

2. [Поскольку в тексте Абульгази (v.i. 3) ![]() **[argh.z

sav.q] обозначает область рек Иргиз-Тургай,

Savuq по всей видимости относится к реке Turghay,

которая никаким другим образом не упоминается в этом подробном перечне. Весьма

соблазнительным представляется сопоставление названия Savuq

- "холодный" с

**[argh.z

sav.q] обозначает область рек Иргиз-Тургай,

Savuq по всей видимости относится к реке Turghay,

которая никаким другим образом не упоминается в этом подробном перечне. Весьма

соблазнительным представляется сопоставление названия Savuq

- "холодный" с ![]() **[s.quq] Гардизи,

которое уже Маркварт объяснял как тюркское слово со значением "холодный". В

таком случае вероятность моего толкования маршрута Гардизи (как проходящего

вдоль рек Иргиз и Тургай) существенно увеличивается.]

**[s.quq] Гардизи,

которое уже Маркварт объяснял как тюркское слово со значением "холодный". В

таком случае вероятность моего толкования маршрута Гардизи (как проходящего

вдоль рек Иргиз и Тургай) существенно увеличивается.]

3. Семенов, o.c., 354-5, упоминает дорогу, соединяющую Атбасар, расположенный на Верхнем Ишиме (в прочем, circa 450 км от ближайшей точки на Иртыше), с Улу-тау (circa 400 км), а затем идущую в южном направлении к селению Сузак, расположенному к востоку от Сырдарьи (Jaxartes), примерно в направлении древнего Тараза (еще 625 км). Приблизительно в 50 км к югу от Улу-тау находятся три гробницы 19-ого века казахских (i.e. "киргизских", согласно терминологии применявшейся до 1917 года) ханов. Дорога Атбасар-Сузак представляет собой интересную параллель "Кимакской дороге", по крайней мере в связи с описаниями древних географов.

309

текущими в западном направлении. В последнем случае этими двумя реками могут быть Илек (Iläk) и Яик (Yayıq) (см. примечания к § 6, 41. и 42.), а путь следует представлять идущим в северо-западном направлении. [1]

1.2. "Andar az Khifjaq" по-видимому образует северо-западный предел территории кимаков, в то время как Qarqarkhan ( ?) был ее южным пределом. Если слова о том, что Иртыш протекает "между" кимаками и гузами, не понимать слишком буквально, можно предположить, что это Каркаралы, расположенный в гористой местности к югу от Иртыша, и circa 350 км к юго-западу от Семипалатинска. В нашем переводе (v.s. стр. 100) я предварительно объяснил этот термин как "Cis-Khifchaqia", но если az в данном случае замещает idafat, этот термин может означать "Внутренняя (область) Кифчака (**английский текст без артикля - Khifchaq)". [Ср. Х.-А., fol. 3а13].

3. Местонахождение

Y.ghsun-yasu зависит от идентификации

двух рек. Реальные Иртыш и Волга расположены слишком далеко друг от друга. Кроме

того в § 18, 3. ![]() **[at.l], по причине графической

ошибки, может обозначать реку, упомянутую в § 6, 41. (**"... река РАС (RAS) (?),

протекающая на севере в стране гузов")

**[at.l], по причине графической

ошибки, может обозначать реку, упомянутую в § 6, 41. (**"... река РАС (RAS) (?),

протекающая на севере в стране гузов")

[Дополнительное замечание. Сочетание ![]() **[y.fsun yasu] до некоторой степени

напоминает названия двух народов Крайнего Севера, известных мусульманам

соответственно как

**[y.fsun yasu] до некоторой степени

напоминает названия двух народов Крайнего Севера, известных мусульманам

соответственно как ![]() **[yura] (или

**[yura] (или ![]() **[yughra]) и

**[yughra]) и ![]() **[wisu]

(или

**[wisu]

(или![]() **[isu]), см. ссылки у Маркварта,

Arktische Länder. В Canon(-е) Бируни эти два народа упоминаются в

самом конце таблицы координат, после седьмого климата.

**[isu]), см. ссылки у Маркварта,

Arktische Länder. В Canon(-е) Бируни эти два народа упоминаются в

самом конце таблицы координат, после седьмого климата. ![]() **

[(?b?).l.d alsu] (читай:

**

[(?b?).l.d alsu] (читай: ![]() **[b.l.d isu]) имеет пояснение: "С ними торгуют булгары", а второй народ описан следующим образом:

ghiyad Yura wa hum

mutawahhishun

yuta-jiruna mu'ayanatan" "леса Yura, которые дики и торгуют обменивая предметы,

помещенные на виду".

**[b.l.d isu]) имеет пояснение: "С ними торгуют булгары", а второй народ описан следующим образом:

ghiyad Yura wa hum

mutawahhishun

yuta-jiruna mu'ayanatan" "леса Yura, которые дики и торгуют обменивая предметы,

помещенные на виду".

Wisu обычно отождествляют с финским племенем весь (см. примечания к § 44), а Yughra - с уграми остяками (**ханты) и вогулами (**манси) (v. i., § 22).

В 1216 н.э хорезм-шах Мухаммед возглавил экспедицию против Кадыр-хана (Qadir-khan), предводителя канглы (Qanqlı). [2] Гузгани, доступный в переводе Раверти (Raverty), стр. 267, утверждает, что он "проник вплоть до Yighur'ов Turkistan'а, так далеко на север, что подошел к северному полюсу и достиг местности, где сумрачный свет никогда не исчезает из виду", и т.д. Этот фрагмент явно инспирирован рассказами о землях Крайнего Севера, которые, начиная со времени сообщения Ибн Фадлана (Йакут, i, 755-6), были в ходу у мусульман.

Заходил ли хорезм-шах так далеко на север в действительности -

это другой вопрос. Из авторов, сообщавших о том же походе, Насави (Nasawi), изд.

Houdas, стр. 9, упоминает в связи с этим ![]() **[ma? argh.z] "реку Иргиз", а Джувейни, i, 101, рассказывает о

Кара-куме /**другой вариант прочтения - Каракорум/, которым владели канглы (

**[ma? argh.z] "реку Иргиз", а Джувейни, i, 101, рассказывает о

Кара-куме /**другой вариант прочтения - Каракорум/, которым владели канглы ( **[q.raq.m ka

mud.'] ...

**[q.raq.m ka

mud.'] ...

1.О причине возможного смешения маршрутов, v.s., стр. 305, строка 11.

2. Br. Mus. Add. 25. 785 (fol. 145a) ![]() **[q.d.r

khan ka b.s.r shq.fan t.tar

bud], что я читаю как: ki bi-sar-i *Qanqliyan-i

Tatar bud. Канглы имели тесные связи с

кипчаками, ср. Barthold, Vorlesungen, 114 и 116. Последние ранее

принадлежали к кимакской федерации, которая согласно Гардизи включала и

подразделение татар (которое следует отличать от позднейших монголов!). Поэтому

комбинация из названий у Гузгани вполне допустимая. О связи Кадыр-хана с

"Yimak" ср. Raverty, стр. 1097.

**[q.d.r

khan ka b.s.r shq.fan t.tar

bud], что я читаю как: ki bi-sar-i *Qanqliyan-i

Tatar bud. Канглы имели тесные связи с

кипчаками, ср. Barthold, Vorlesungen, 114 и 116. Последние ранее

принадлежали к кимакской федерации, которая согласно Гардизи включала и

подразделение татар (которое следует отличать от позднейших монголов!). Поэтому

комбинация из названий у Гузгани вполне допустимая. О связи Кадыр-хана с

"Yimak" ср. Raverty, стр. 1097.

310

...![]() [aqam.t q.nql.yan

bud]) и двух реках

[aqam.t q.nql.yan

bud]) и двух реках ![]() **[qili] и

**[qili] и ![]() **[qim.j]. İrghıs Насави не может быть одной из

более северных рек с названием Иргиз (İrghıs), впадающей в Волгу ниже Самары; у Абульгази,

изд. Desmaisons, стр. 10, улус Шибана, западными пределами которого были

Яик и Сырдарья, включал в себя как İrghıs-Savuq так и Qara-qum,

которые, вероятно, совпадают с соответствующими названиями и местами,

упоминаемыми у Насави и Джувейни. [1]

**[qim.j]. İrghıs Насави не может быть одной из

более северных рек с названием Иргиз (İrghıs), впадающей в Волгу ниже Самары; у Абульгази,

изд. Desmaisons, стр. 10, улус Шибана, западными пределами которого были

Яик и Сырдарья, включал в себя как İrghıs-Savuq так и Qara-qum,

которые, вероятно, совпадают с соответствующими названиями и местами,

упоминаемыми у Насави и Джувейни. [1]

Одно можно сказать наверняка: до конца двенадцатого века

существовала какая-то связь между кифчаками (кланом которых, возможно, были

канглы) и неким племенем, называвшимся Yighur или Yughur. В одном

документе 578/1182 года, происходящем из канцелярии хорезм-шаха, Бартольд,

Туркестан, 370, (а также тексты i, 79) хорезм-шах фиксирует подчинение

Алп-Кара Урана (Alp-Qara ![]() **[uran]) со всем племенем кифчаков,

добавляя, что тот прислал в стан шаха своего старшего сына с большим числом

**[uran]) со всем племенем кифчаков,

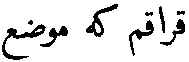

добавляя, что тот прислал в стан шаха своего старшего сына с большим числом  **[yughur zadkan]

(вар.

**[yughur zadkan]

(вар. **[(?b?)ughur

azkan]). Весьма вероятно, что еще одно указание на

это же название имеется у Масуди, Muruj, i, 213, где, описывая

Черный и Белый Иртыш впадающими в Каспийское море (v.s., §6,42.), он

отмечает, что на их берегах располагается царство

**[(?b?)ughur

azkan]). Весьма вероятно, что еще одно указание на

это же название имеется у Масуди, Muruj, i, 213, где, описывая

Черный и Белый Иртыш впадающими в Каспийское море (v.s., §6,42.), он

отмечает, что на их берегах располагается царство  **[kimak bighur].

Вместо восстановления Маркварта *Kimäk-yagbhuy (противоречащего Гардизи,

83, который называет предводителя кимаков shad-tutuq /**Шад-тутук/) я бы восстановил это

название как *Kimäk- Yighur (

**[kimak bighur].

Вместо восстановления Маркварта *Kimäk-yagbhuy (противоречащего Гардизи,

83, который называет предводителя кимаков shad-tutuq /**Шад-тутук/) я бы восстановил это

название как *Kimäk- Yighur (![]() **[yighur])

и сопоставил с

**[yighur])

и сопоставил с ![]() **[y.ghur] [2] у Гузгани

и вышеприведенным

**[y.ghur] [2] у Гузгани

и вышеприведенным ![]() **[yughur].

**[yughur].

Согласно тексту Масуди, таково было название территории кимаков или подразделения кимаков. Выражение Yughur-zada ( = *banu Yughur) выглядит более предпочтительным в связи с последним предположением. Конечно же, вполне возможна и некоторая путаница у наших авторов, но вне всяких сомнений это племя кимаков не имело никакого отношения к северянам Yughra.

Тот факт, что наша (**область) ![]() [y.ghsun yasu] описывается

расположенной между Atil (*Asus ?) и Иртышом (Artush), напоминает

природные условия, описанные в Muruj, i, 213, и по крайней

мере наша § 6, 42. (**АРТУШ (Иртыш?) ... начинается на горе (которая

находится на границе между кимаками и хырхызами) ... протекает между гузами и

кимаками пока не достигнет селения Джубин (*Чубин) в стране кимаков; затем она

изливается в реку Атиль) соответствует одной из рек Масуди. Первый элемент

[y.ghsun yasu] описывается

расположенной между Atil (*Asus ?) и Иртышом (Artush), напоминает

природные условия, описанные в Muruj, i, 213, и по крайней

мере наша § 6, 42. (**АРТУШ (Иртыш?) ... начинается на горе (которая

находится на границе между кимаками и хырхызами) ... протекает между гузами и

кимаками пока не достигнет селения Джубин (*Чубин) в стране кимаков; затем она

изливается в реку Атиль) соответствует одной из рек Масуди. Первый элемент

![]() [y.ghsun] может быть легко переправлен на *

[y.ghsun] может быть легко переправлен на *![]() *

**[y.ghur] (

*

**[y.ghur] ( ![]() **[буква син] может представлять собой

неправильное прочтение длинного соединения между буквами

**[буква син] может представлять собой

неправильное прочтение длинного соединения между буквами ![]() [гайн] и

[гайн] и

![]() [вав]). Труднее обстоит дело с

[вав]). Труднее обстоит дело с ![]() [yasu]. Поскольку по-тюркски уası означает

"широкий", не может ли оно в данном случае означать "равнина" ? Факт тот, что

Yası засвидетельствовано как название города на Сырдарье (Yaxartes) по

крайней мере с двенадцатого века, см. Бартольд, Vorlesungen, стр.

141.]

[yasu]. Поскольку по-тюркски уası означает

"широкий", не может ли оно в данном случае означать "равнина" ? Факт тот, что

Yası засвидетельствовано как название города на Сырдарье (Yaxartes) по

крайней мере с двенадцатого века, см. Бартольд, Vorlesungen, стр.

141.]

4. ![]() **[n.m.k.ya] весьма вероятно*

**[n.m.k.ya] весьма вероятно* **[y.mak.ya] Yimakiya ? По поводу расстояния в 80

дней см. Ибн Хордадбеха, 28, который считает от Тараза до

**[y.mak.ya] Yimakiya ? По поводу расстояния в 80

дней см. Ибн Хордадбеха, 28, который считает от Тараза до ![]() **[kuyk.t] 7 фарсахов, а оттуда 80 дней до резиденции

(maudi') властителя кимаков, ditto (**также) у

Кудама, 209, 262.

**[kuyk.t] 7 фарсахов, а оттуда 80 дней до резиденции

(maudi') властителя кимаков, ditto (**также) у

Кудама, 209, 262.

5. Dih-i Chub (§ 6, 42. и 43. Dih-i Chubin) "Деревянное селение"; вместо него, v.s., § 6, 43. Мис'ар ибн ал-Мухалхил (Mis'ar b. Muhalhil) рассказывает о городе гузов, построенном из камня, дерева и тростника.

1. Пески Кара-кум (Qara-qum - **совр. Приаральские Каракумы) находятся к юго-западу от озера Чалкар (Chalqar - **совр. солончак Челкар-Тенгиз, Шалкартениз), в которое впадает Иргиз (Irghiz).

2. Раверти не приводит арабского написания для Yighur,

которое он обнаружил в некоторых из своих MSS., однако судя потому, что в

манускриптах Британского музея (Br. Mus. MSS. Add. 26. 189 (fol. 129b) и Add.

25. 785 (fol. 145a)) написано ![]() . . .

. . . ![]() (?)

(?) ![]() **[ta b.q.h.r (?) t.r k.stan ... b.r f.t] можно

предположить, что в оригинале было *

**[ta b.q.h.r (?) t.r k.stan ... b.r f.t] можно

предположить, что в оригинале было *![]() **[y.ghur].

**[y.ghur].